ХИРОСИМА И НАГАСАКИ: АМЕРИКАНСКИЙ ЗАПУСК ЯДЕРНОГО ФРАНКЕНШТЕЙНА

Когда-нибудь объявят войну,

И никто не придет.

Карл Сэндберг

В конце Второй мировой войны японские города Хиросима и Нагасаки подверглись атомной бомбардировки. Всего лишь две бомбы — единственные из когда-либо использовавшегося против гражданского населения — вместе убили более 300 000 человек, опустошив города и разрушив их до основания. Постараемся раскрыть, как это было.

В соответствии с решениями Ялтинской (Крымской) конференции правительство СССР 5 апреля денонсировало советско-японский пакт о нейтралитете.27 апреля маршал А.М. Василевский вплотную включился в работу над планом войны на Дальнем Востоке против Японии. Во время очередного доклада 4 мая И.В. Сталин сказал:

– Теперь, товарищ Василевский, полностью переключайтесь на дальневосточные дела. Все предварительные наработки Генштаба надо свести к общему знаменателю. Сроков проведения кампании никому не называть, новых людей к разработке плана, по возможности, пока не привлекать. Время начала войны — один из наших ключевых секретов.

– Пока в этом нет никакой необходимости, товарищ Сталин. Сейчас самое важное — это уточнить наши расчеты по дислокации войск и согласовать вопросы взаимодействия с авиаторами и Тихоокеанским флотом.

– Правильно. Мы должны нанести удар такой силы, который бы сразу отбил у японцев охоту к организованному сопротивлению, — заключил Сталин[1].

Ялтинская конференция состоялась 4-11 февраля 1945 г. проходила с участием глав правительств трех союзных держав И.Сталина, Ф.Рузвельта и У.Черчилля в Ливадийском дворце.

Черчилль, Рузвельт и Сталин в Ялте

Чтобы заручиться обещанием Сталина вступить в войну, президент Франклин Рузвельт пообещал, что Соединенные Штаты вознаградят Советский Союз. Это было так называемое Ялтинское соглашение о секретном протоколе. Там Рузвельт пообещал предоставить Советскому Союзу различные концессии на железные дороги и порты в Маньчжурии, возвращение Южного Сахалина и передачу Курильских островов.

Но жизнь внесла свои коррективы и в последующие несколько месяцев ситуация изменилась. Война развивалась в пользу Соединенных Штатов до такой степени, что американские лидеры считали, что могут выиграть войну без Советов.

В мае 1945 года, за несколько месяцев до того, как атомные бомбы были готовы, самозваные «Мастера Вселенной» провели встречу в отеле Palace в Сан-Франциско, чтобы обсудить окончание войны в Тихом океане. Проблема заключалась в том, что Япония уже искала мира, и общее мнение этих господ было, по словам Эдварда Стеттиниуса, тогдашнего государственного секретаря: «Мы уже потеряли Германию. Если Япония сдастся, у нас не будет живого населения, на котором можно будет испытать бомбу … Вся наша послевоенная программа зависит от ужаса мира атомной бомбой … мы надеемся на миллион подсчетов в Японии. Но если они сдадутся, у нас ничего не будет». Совет Джона Фостера Даллеса гласил:» Тогда вы должны держать их на войне, пока бомба не будет готова. Это не проблема. Безоговорочная капитуляция «. Стеттиниус ответил:» Они не согласятся на это. Они поклялись защищать Императора. Ответ Даллеса: «Точно. Держите Японию на войне еще три месяца, и мы сможем использовать бомбы на их городах. Мы закончим эту войну голым страхом перед всеми народами мира, которые затем поклонятся нашей воле».[2]

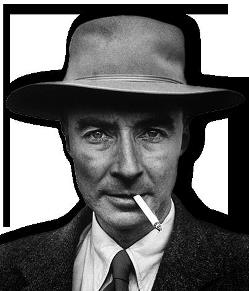

Напомню, Роберт Оппенгеймер, при первой успешной детонации атомной бомбы 16 июля 1945 года был вне себя от зрелища. Он закричал:«Я стал Смертью, Разрушителем миров»[3].

Роберт Оппенгеймер — “отец атомной бомбы”.

Была только одна крупная страна, которая оставалась нейтральной. Это был Советский Союз. Поэтому японцы решили обратиться к Советскому Союзу и обратиться за помощью, чтобы выступить посредником в прекращении войны.

12 июля, за пять дней до начала Потсдамской конференции, министр иностранных дел Того направил послу Сато телеграмму с указанием обратиться к советскому правительству с просьбой о посредничестве, заявив, что император отправит принца Фумимаро Коное в качестве своего специального посланника в Москву для этой цели. Молотов попросил дополнительных разъяснений, но уехал в Потсдам, не отвечая на просьбу Сато о посредничестве.

Когда Сталин встретился с Трумэном 17 июля, незадолго до начала официальной конференции, Сталин сообщил Трумэну, что он получил запрос Японии на советское посредничество для прекращения войны. Сталин сказал Трумэну, что он предпочел бы «усыпить японцев», не отвечая на запрос Японии. На самом деле, Трумэн знал все это благодаря своей секретной разведывательной операции, перехватывая магию японских дипломатических сообщений. Не раскрывая, что он знал это, Трумэн одобрил политику Сталина не отвечать на запрос Японии. Еще бы Трумэн хотел удивить Японию атомными бомбами, а Сталина вступить в войну против Японии, выполнив свои союзнические обязательства.

Когда 26 июля была издана Потсдамская декларация, японское правительство все еще терпеливо ждали советского ответа о посредничестве.

Потсдамская декларация, выпущенная союзными державами 26 июля 1945 года, объявила о «быстром и полном уничтожении» Японии, если она не согласится на безоговорочную капитуляцию. Для городов Нагасаки и Хиросимы это именно то, что принесли атомные бомбы.

Как тогда правительство Японии отреагировало на Потсдамскую декларацию? Сначала они сразу заметили, что Сталин его не подписывал. Поэтому они продолжали придерживаться курса: во-первых, добиваться прекращения войны с помощью советского посредничества. Во-вторых, в прокламации ничего не сказано о судьбе императора, которая была самой важной заботой японских лидеров. Того считал, что есть место для переговоров с союзниками на условиях, определенных Потсдамской декларацией.

А затем была Потсдамская конференция, проходившая с17 июля по 2 августа 1945 года во дворце Цецилиенхоф в пригороде Берлина Потсдаме, которая, по сути дела, определила послевоенное мироустройство. Но до окончания войны нужно было сделать еще один шаг — решить Дальневосточный вопрос, а это значит война с Японией. Все вопросы должны были решить главы стран антигитлеровской коалиции: советскую делегацию возглавлял Иосиф Сталин, американскую— президент США Гарри Трумэн, английскую — премьер-министр Уинстон Черчилль, затем с 28 июля после победы на парламентских выборах лейбористской партии Клемент Эттли.

На фото на переднем плане справа налево: председатель СНК СССР и председатель ГКО СССР, маршал

Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин, президент США Гарри Трумэн и премьер-министр Великобритании

Клемент Эттли . На заднем плане справа — Нарком иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов.

Война с Японией

Ключевым вопросом Потсдамской конференции была и война против Японии. Сталин заявил, что Советский Союз будет готов открыть боевые действия в середине августа. Еще бы не забылись нападения на Хасане и Халхин-Голе. Участники конференции обсудили проблему участия СССР в войне с Японией.

Еще в Ялте было выдвинуто условие — Советскому Союзу должны быть возвращены территории, отнятые в русско-японской войне: Южный Сахалин, Порт-Артур, Дальний.

Большая часть предложений Сталина была принята. США и Англия отвергли только требования, касающиеся Турции. А это Карский и Ардаганский округа, ранее принадлежавшие России[4].

США, Англия и СССР выработали Потсдамскую декларацию, требуя от Японии безоговорочной капитуляции. На конференции возник новый фактор: за несколько дней до встречи в Берлине в США прошли успешные испытания ядерного оружия. Трумэну доложили об успешных испытаниях условной телеграммой: «Ребенок родился здоровым», и здесь он не преминул сразу же показать новый козырь. Высказал Сталину — отныне в распоряжении США имеется оружие неслыханной разрушительной силы.

К удивлению союзников, советский вождь, давно знавший об американском ядерном («Манхэттенском») проекте и находившийся в курсе аналогичных работ английских ученых, и «бровью не повел». Союзники СССР по войне с гитлеровской Германией и не ведали, что советская разведка регулярно сообщала Сталину об англо-американских атомных разработках. Ее агенты работали и в группе «Манхэттенского» проекта, и в британских спецслужбах. Да и в Советском Союзе группа физиков во главе с академиком Игорем Курчатовым трудилась над созданием атомного оружия еще с 1943 года. Как видим, Сталин был полностью осведомлен. Когда он вернулся на свою виллу после встречи с Трумэном, он провел совещание. Он был зол на неспособность разведки обнаружить успешное американское испытание плутониевой бомбы. Он сказал: «Мы не позволим американцам использовать это, чтобы запугать нас». Той ночью он приказал своим ученым ускорить советский проект атомной бомбы[5].

Интерес вызывает, как Манхэттенский проект был ускорен и вскоре реализовался. В апреле 1945-го японцы попросили Берлин передать им накопленный уран-235 и взрыватели, которые в сопровождении специалистов и были им отправлены на подлодке . Всплыв посредине Атлантического океана для подзарядки аккумуляторов, капитан узнал о капитуляции Германии и сдался американцам. Оппенгеймер признавал, что этот уран США использовали в «Манхэттенском проекте». А попади «посылка» к японцам, и Токио мог бы овладеть ядерным оружием и тогда … держись союзники, да и война могла пойти в другом русле[6].

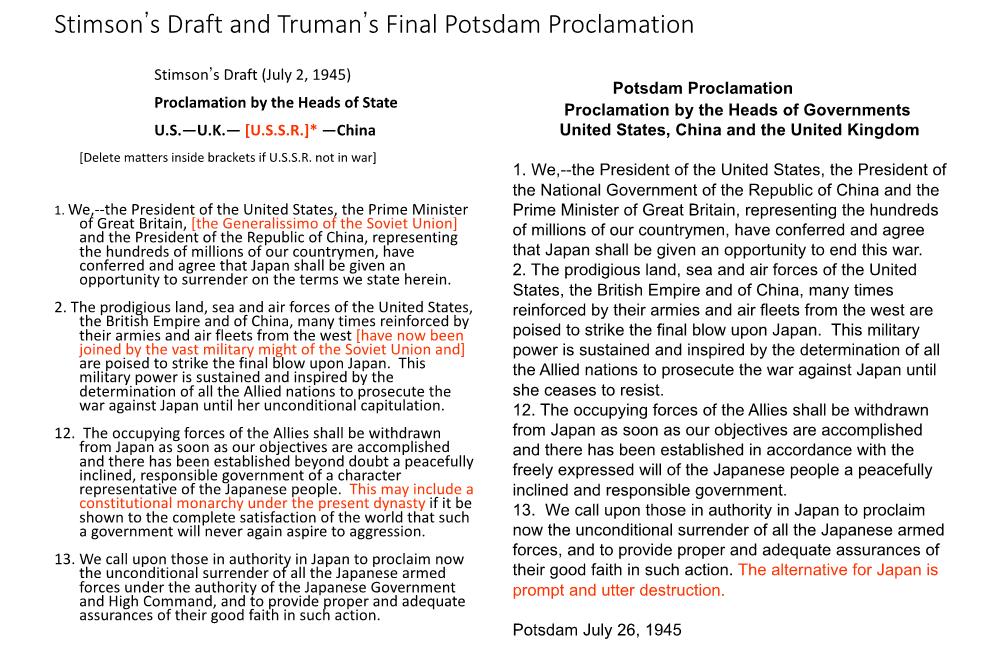

Стремление правительства США устранить СССР от участия в победе над Японией проявилось при опубликовании 26 июля 1945 г. Потсдамской декларации, в которой содержались условия капитуляции Японии перед США, Великобританией и Китаем. Декларация призывала японское правительство немедленно капитулировать и предупреждала, что «иначе Японию ждет быстрый и полный разгром».

Советская делегация в Потсдаме получила в день подписания декларации лишь ее копию — «для сведения».

По сути, Потсдамская декларация— ультиматум Японии с требованием безоговорочной капитуляции — под руководством Бирнса было составлено таким образом, чтобы в его тексте не содержались гарантии императору.Более того, США и Великобритания решили не предлагать Советскому Союзу подписывать это воззвание. Это, с одной стороны, означало, что США и Великобритания будут собственными средствами добиваться капитуляции Японии. С другой стороны, это ставило под сомнение возможность советского вторжения и продолжало подпитывать надежды Японии на позднейшее советское посредничество. Таким образом, были созданы все условия для того, чтобы Япония отвергла воззвание, и чтобы можно было применить бомбу. Хочу напомнить, что в сентябре 1939 года Адольф Гитлер выступил в Данциге со словами: «Очень скоро может наступить момент, когда мы используем оружие, которое против нас никто обратить не может».

Таким образом, появление в США ядерного оружии требовало подтверждение, что это страшное разрушительное оружие, что собственно и было подтверждено бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Напомним, американцы рассудили, что необходим максимальный психологический эффект. Откровенно ставилась задача: первое применение оружия должно быть достаточно значительным для международного признания его важности. Чтобы весь мир содрогнулся!

Ясно одно, что Вашингтон преследовали двоякую цель: во-первых, показать Японии, что ее ожидает в случае продолжения войны; во-вторых, продемонстрировать американскую мощь перед Советским Союзом.

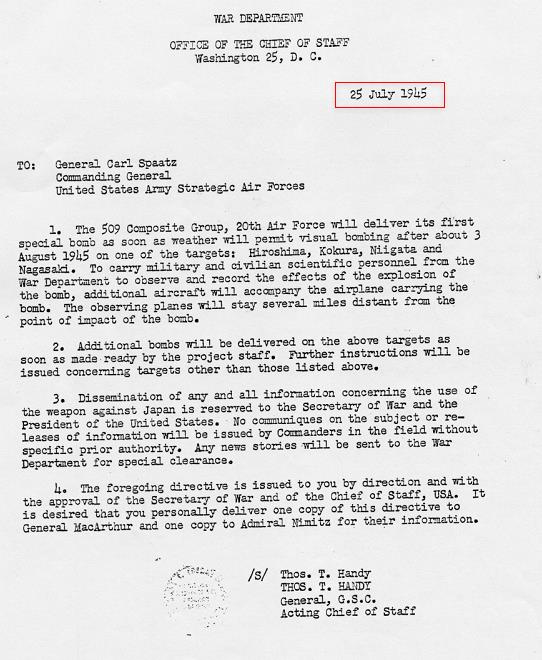

На самом деле, приказ об использовании атомных бомб (не только первой, но и второй) был дан 25 июля не президентом, а президентским указом, а исполняющим обязанности начальника штаба генерала Томаса Хэнди генералу Карлу Спаацу из Военно-воздушных сил стратегического назначения, в то время как генерал Маршалл находился в Потсдаме за день до выпуска Потсдамской декларации. Спаатцу было приказано «доставить первую специальную бомбу, как только погода позволит визуально бомбить около 3 августа 1945 года на одной из целей: Хиросиме, Кокуре, Ниигате и Нагасаки». Он добавил: «Дополнительные бомбы будут доставлены на вышеуказанные цели, как только его подготовят сотрудники проекта «. Использование атомной бомбы рассматривалось как обычное военное дело, так же, как решение провести обычную стратегическую бомбардировку, которая уничтожила 64 японских города до атомной бомбардировки в течение предыдущих четырех месяцев. Поезд уже покинул станцию, и, за исключением немедленного решения Японии сдаться, приняв Потсдамский ультиматум, атомные бомбы обречены были быть сброшены на две из этих целей. С устранением двух важных условий у Военного министра Генри Л. Стимсона было мало шансов, что японские лидеры немедленно примут Потсдамскую декларацию[7]

Кстати, Хиросима и Нагасаки — были выбраны не за их военную ценность, ибо на самом деле, онибыли исключительно гражданскими городами. А были выбраны только потому, что их не бомбили раньше и они могли ясно продемонстрировать разрушительную силу это новое оружие. По правде говоря, бомбы были сброшены на Хиросиму и Нагасаки в основном как «шанс раз в жизни», чтобы засвидетельствовать воздействие ядерных взрывов на человеческое население. Широко известно, что США сбросили два разных типа бомб — урановую и плутониевую — на два города, причем эти бомбардировки были живыми лабораторными экспериментами для определения различий в мощности и эффекте между ними. Министерство энергетики США все еще называет эти взрывы «испытаниями»[8].

Приказ генерала Хэндина использование атомной бомб

Когда 26 июля была издана Потсдамская декларация, японское правительство все еще терпеливо ждали советского ответа о посредничестве.

Как тогда правительство Японии отреагировало на Потсдамскую декларацию? Сначала они сразу заметили, что Сталин его не подписывал. Поэтому они продолжали придерживаться курса: во-первых, добиваться прекращения войны с помощью советского посредничества. Во-вторых, в декларации ничего не сказано о судьбе императора, которая была самой важной заботой японских лидеров. Того считал, что есть место для переговоров с союзниками на условиях, определенных Потсдамской декларацией[9].

Ранним утром 6 августа 1945 года американский военный самолет B-29, названный Enola Gay, поднялся с взлетно-посадочной полосы американской авиабазы на тихоокеанском острове Тиниан. В 08:15 местного времени самолет В-29, находясь на высоте свыше 9 км, произвёл сброс атомной бомбы Little Boy («Малыш») на центр Хиросимы с предполагаемым населением в 255 тысяч человек. Взрыватель был установлен для подрыва на высоте 600 метров над землей: взрыв, эквивалентен от 13 до 18 килотонн тротила, произошёл через 45 секунд после сброса. Атомная бомба «Малыш», взорвалась над центром города, немедленно или в течение нескольких часов после взрыва убив 80 тысяч человек — 30 процентов населения[10].

По другим данным взрыв опустошил четыре квадратных мили и убил 140 000 из 255 000 жителей[11]. Cчитается, что за первые семь секунд взрыва погибло 100 тысяч мирных жителей.

Хиросима после атомной бомбардировки, 6 августа 1945 г.

Но нельзя сказать, что он был решающим и привел к немедленному решению Японии сдаться. Сразу после сброса бомбы в Хиросиме, во второй половине дня 6 августа министр иностранных дел Того направил послу Сато в Москву срочное письмо, сообщив ему, что они находятся в тяжелом положении в связи с применением новой бомбы, и убедив Сато немедленно встретиться с Молотовым, чтобы узнать о просьбе Японии о советском посредничестве. Это означало, что, несмотря на атомную бомбу на Хиросиме, японское правительство все еще пыталось прекратить войну с помощью советского посредничества. Это был также первый ответ японского правительства на бомбу в Хиросиме. Это убедительное доказательство того, что бомба в Хиросиме не была решающей.

8 августа в точном соответствии с обещанием, данным в Крыму, ровно через три месяца после капитуляции Германии правительство СССР объявило Японии войну. Существует мнение, что Сталин, вступая в войну, преследовал цель еще до капитуляции Японии оккупировать Южный Сахалин и Курильские острова. Кстати, Японское правительство было готово само передать СССР Южный Сахалин и Курильские острова, о чем советское правительство имело обширную информацию. В Кремле хорошо понимали, что согласие с предложениями японского правительства вернуть территории без войны могло быть расценено союзниками как нарушение Ялтинских соглашений. Сталин же считал, что союзнический долг должен быть неукоснительно выполнен, а Япония, капитулировав, в полной мере должна понести наказание за развязанную кровопролитную войну.

На следующий день 9 августа 1945 года плутониевая бомба «Fat Man» («Толстяк») была сброшена на город Нагасаки.

«Толстяка» готовят для транспортировки на аэродром

В 2:47 9 августа американский бомбардировщик B-29 под командованием майора Чарльза Суини, нёсший на борту атомную бомбу «Толстяк», взлетел с острова Тиниан. Облачность над городом Кокура не позволила произвести прицельное бомбометание и после трёх безуспешных заходов на цель, в 10:32 В-29 взял курс на Нагасаки. «Толстяка» сбрасывали почти вслепую, к тому же у самолета были технические проблемы с топливным насосом и горючего на дополнительный заход не хватало. Взрыв произошёл в 11:02 местного времени на высоте около 500 метров. По оценкам были убиты на месте 40000 человек[12].

Длина бомбы «Толстяк» — три метра двадцать пять сантиметров, а диаметр — метр пятьдесят четыре сантиметра. Вес этой бомбы превысил вес «Малыша» на шестьсот килограмм. Мощность взрыва в городе Нагасаки та же, что и в Хиросиме и в тротиловом эквиваленте была равна 21 килотонны.

Можно констатировать, что добившись полного господства в воздушном пространстве Японии, американские войска все чаще стали использовать методы, которые можно назвать лишь террористическими: безжалостные атаки на гражданское население с целью его устрашения и порождения паники.

9 августа 1945 года, в день, когда вторая бомба была сброшена на Нагасаки, президент Трумэн в своем радиообращении к американскому народу пришел к выводу, что Бог на стороне Америки в отношении использования ядерной энергии.оружие и что «Он может научить нас использовать его [атомную бомбу] в своих целях и в своих целях».

По словам Трумэна: «Бог с нами, он решит, использовать ли бомбу и когда [Мы должны]подготовить планы будущего контроля над этой бомбой. Я попрошу Конгресс сотрудничать до конца, чтобы контролировать его производство и использование и чтобы его власть оказывала огромное влияние на мир во всем мире. Мы должны сами стать попечителями этой новой силы — чтобы предотвратить ее злоупотребление и превратить ее в каналы служения человечеству.Это ужасная ответственность, которая пришла к нам. Мы благодарим Бога за то, что оно [ядерное оружие] пришло к нам, а не к нашим врагам; и мы молим, чтобы Он мог направить нас к тому, чтобы использовать его [ядерное оружие] по-своему и для своих целей»[13].

До атак на Хиросиму и Нагасаки разрушительным примером подобных методов стала операция «Операция Дом собраний» (“Operation Meetinghouse”). Когда в ночь с 9 на 10 марта 1945 года американские бомбардировщики провели ночной налет на Токио, который уничтожил 50 квадратных километров города. Сразу после полуночи 334 массивных бомбардировщика B-29 Superfortress, летевших на высоте всего 150 метров, провели интенсивный трехчасовой налет, в результате которого было сброшено полмиллиона зажигательных бомб М-69. Эти зажигательные устройства прошли испытания в Дрездене. Американская авиация потеряла 14 бомбардировщиков, ещё 42 самолёта были повреждены. Центром этого рейда был пригород Токио, поскольку в то время в этом районе была самая высокая плотность населения среди всех городов мира: около 750 000 человек. Около 65% коммерческой площади Токио и около 20% его промышленности было разрушено. Только в Токио сгорело почти 300 000 зданий. Это был единственный смертоносный воздушный налет Второй мировой войны. Сброшено 1665 тонн бомб, погибло около 100 тысяч человек [14].

Но Токио был лишь одним из многих городов, разбомбленных американцами. В общей сложности почти 100 японских городов и их гражданское население постигла та же участь, около 40 крупных городов Японии было разрушено от 50% до почти 100%, а десятки других — от 25% до 50%, и оставив, по меньшей мере 30% Японского населения осталось без крова к концу войны. Эта годичная оргия ненависти и убийств «вывела массовое сжигание гражданского населения на новый уровень в конфликте, уже характеризующемся беспрецедентным кровопролитием». Мало кто избежал ада.

Токио 10 марта 1945 г.

Это произошло менее чем через месяц после такой же атаки на немецкий город Дрезден 13 и 14 февраля 1945 года.Сожжение этого города, не имевшего какого-либо военного значения, носило крайне безжалостный и зверский характер. В ночь с 13 на 14 февраля 1945 года 770 британских бомбардировщиков в ходе двух массированных атак сбросили огромное количество фугасных бомб на незащищенный город, в котором, помимо 630 тысяч жителей, находилось также множество беженцев. Потом было сброшено еще 650 тысяч зажигательных бомб, превративших руины в огненное пекло, которое нельзя было погасить человеческими силами. В течение последующих двух дней еще 310 американских самолетов продолжали ковровые бомбардировки города. Эта атака была направлена против гражданского населения. Город находился вне зоны военных действий, в нем не было каких-либо транспортных или промышленных объектов, имеющих военное значение.

Почему Дрезден был выбран для бомбардировки в феврале 1945 года? Дрезден был непосредственно на пути наступающей Красной Армии, которая находилась в 130 км от города и вскоре его заняла после наступления по пути в Берлин (Дрезден вскоре должен был стать частью послевоенной советской зоны).

Судя по всему, идея бомбардировок заключалась в том, что смерть и разрушения, будут замечены и доложены Сталину, показывая ему разрушительные возможности американских и британских бомбардировщиков. Поскольку до окончания войны оставалось всего три месяца, целью рейдов в Дрездене было попытаться запугать Сталина и Советский Союз, чтобы они не противостояли англо-американским империалистам после войны[15]

Самая нелепая теория происхождения рейдов в Дрездене заключается в том, что Уинстон Черчилль, яростный антикоммунист, инициировавший вторжение 21 страны в молодой Советский Союз в 1918 году и выступивший в 1946 году с вдохновением Геббельса за «Железный занавес», который официально развязал холодную войну. По версии зарубежных специалистов Сталин приказал Черчиллю осуществить рейды в Дрездене. Это очередная фальсификация, ибо никакой документации этого так называемого заказа не существует. Вот и верь Союзникам?!

Хиросима и Нагасаки — два пострадавших города теперь являются символами атомной трагедии и борьбы с атомной опасностью.

Напрашивается еще один вопрос: почему так быстро сбросили вторую бомбу, не дав японцам возможности осознать происшедшее в Хиросиме и отреагировать на него. И в этом случае главным был вопрос о советском вторжении. Атомная бомбардировка Нагасаки была проведена день спустя после начала этого вторжения. Основатель и Директор Democracy Collaborative Гар Альперовиц (Gar Alperovitz) отмечает: «9 августа — в день ядерной бомбардировки Нагасаки — Трумэн заявил, что Румыния, Болгария и Венгрия не станут «сферой влияния какой-либо одной державы»[16]

Решение администрации президента Гарри Трумэна (Harry Truman) о применении атомного оружия против Японии было принято по политическим и стратегическим соображениям. Прежде всего, использование бомбы должно было обеспечить Соединенным Штатам позицию неоспоримого господства в послевоенный период, кроме того Вашингтон явно не имел желания, чтобы в ходе войны Советский Союз случайно не оказался в Японии. В конечном итоге, Американское правительство надеялось, что использование бомбы изменит баланс сил в усиливающемся конфликте с Советским Союзом.

Массовое уничтожение населения Хиросимы и Нагасаки американское правительство долго оправдывало необходимостью сохранения «жизней американцев». Подобное обоснование и сейчас продолжают выдвигать официальные историки, хотя факты, ставшие достоянием гласности в течение последних семидесяти лет, полностью его опровергают.

Некоторые нюансы

США, Англия и СССР выработали Потсдамскую декларацию, требуя от Японии безоговорочной капитуляции. Но военные аспекты все теснее переплетались с соображениями послевоенной политики. На конференции возник новый фактор, кардинально изменивший представление о будущей безопасности. За несколько дней до встречи в Берлине в США прошли первые успешные испытания ядерного оружия. Трумэну доложили об успешных испытаниях условной телеграммой: «Ребенок родился здоровым». Он не преминул сразу же показать новый козырь. Высказал Сталину — отныне в распоряжении США имеется оружие неслыханной разрушительной силы. Они преследовали двоякую цель — с одной стороны, показать Японии, что ее ожидает в случае продолжения войны, а, с другой, продемонстрировать американскую мощь перед Советским Союзом.

Появление в США ядерного оружии требовало подтверждения, что это страшное разрушительное оружие, что собственно и было подтверждено бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Напомним, американцы рассудили, что надо достичь максимальный психологический эффект. Откровенно ставилась задача: первое применение оружия должно быть достаточно значительным для международного признания его важности. Чтобы весь мир содрогнулся!

Как видим, переговоры в Потсдаме имели неоднозначные последствия и показали, что между союзниками имеются разногласия. Тем не менее, сохранялась возможность разрешать их путем компромиссов. Конференция подвела черту под шестилетним периодом мировой войны. Однако впоследствии сотрудничество стран антигитлеровской коалиции уступило место холодной войне, где на первый план начали выходить противоречия между победителями — геополитического и идеологического свойства, а военные штабы союзников приступили к разработке планов нападения на Советский Союз.

В конечном итоге конфликты между Германией, США и другими крупными державами подтверждают то, что Ленин написал в своей классической работе «Империализм, как высшая стадия капитализма» в 1916 году: «союзы между империалистическими державами являются «неизбежно не более чем» перемирием «в периоды между войнами. Мирные союзы готовят почву для войн и, в свою очередь, вырастают из войн; одно обусловливает другое, порождая чередующиеся формы мирной и немирной борьбы на одной и той же основе империалистических связей и отношений в мировой экономике и мировой политике».

Да вот еще, события, породившие НАТО, начинаются, когда Соединенные Штаты сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года, не для того, чтобы победить Японию, сейчас в конце, но чтобы выйти из Второй мировой войны с максимально возможным преимуществом, особенно относительно Советского Союза. Это стало возможным благодаря тому факту, что в то время Соединенные Штаты были единственной страной, обладающей ядерным оружием.

30 августа близ Токио высадился передовой отряд американских войск. 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» министр иностранных дел Японии Мамору Сигемицу и начальник генерального штаба Японии Есидзиро Умэдзу подписали акт о безоговорочной капитуляции их страны. От имени всех союзных держав акт подписал Дуглас Макартур. Кроме того, от США акт подписал адмирал Нимиц, от Китая — генерал Су Юнчан, от Великобритании — адмирал Фрэзер, от СССР — генерал-лейтенант К.Н. Деревянко.

В Токийском заливе состоялась официальная церемония, которая документально закрепило торжество победителей. Действительный конец войны наступил 14 августа, когда император объявил о капитуляции Японии на условиях союзников. Так закончилась вторая мировая война, через шесть лет и один день после того, как Гитлер начал ее нападением на Польшу, и через четыре месяца после капитуляции Германии, а Япония попала под полный контроль американских вооруженных сил.

2 и 6 сентября 1945 г. Сталин и Трумэн обменялись поздравлениями по случаю победы над Японией. 11 сентября Трумэн, получив от Сталина его фотопортрет, писал ему: «Я не могу выразить словами мою признательность за сердечность надписи, и я всегда буду хранить портрет как счастливое воспоминание о весьма приятном сотрудничестве в Потсдаме». А ровно через месяц 11 октября Трумэн попросил Сталина принять американского художника Шандора, чтобы тот мог написать его портрет в память о сотрудничестве между СССР и США в годы Второй мировой войны.

Всего за два дня до этого письма Трумэна, 9 октября 1945 г., комитет начальников штабов США подготовил секретную директиву 1518 «Стратегическая концепция и план использования вооруженных сил США», которая исходила из подготовки нанесения Соединенными Штатами превентивного атомного удара по СССР.[17]

Напомню, еще с начала 1920-х годов Гитлер мечтал о войне на уничтожение против СССР — чтобы искоренить «еврейский большевизм» и одновременно создать Lebensraum («жизненное пространство») путем экспансии германского империализма в глубины евразийского континента.[18]

В начале лета 1940 года оперативный план под названием «Aufbau-Ost» («Ауфбау-Ост» — «Сосредоточение на восток») как раз для подготовки такого вторжения уже был разработан верхушкой армии, предвидевшей ближайшие намерения Гитлера [19].

Однако американская монополия на бомбу была недолгой. Советский Союз отреагировал на бомбардировку Хиросимы 6 августа 1945 года быстрым увеличением объема ресурсов, выделяемых на его собственный проект атомной бомбы. И уже 29 августа 1949 года Советский Союз произвел свое первое испытание атомного оружия, что подействовало на Вашингтон отрезвляюще, но не остановило в гонке вооружений и в неприкрытой агрессии в отдельных странах, холодная война уже началась.

Напомним, в сентябре 1942 года было принято постановление Государственного комитета обороны «О работах по урану», и в Казани была организована лаборатория под руководством Игоря Курчатова. В 1943 году лабораторию перенесли в Москву, и она была переименована в «Лабораторию №2 Академии наук СССР». Начально работу над советской атомной программой курировал заместитель председателя ГКО Вячеслав Молотов, но с 3 декабря 1944 года Иосиф Сталин возложил эти функции на Лаврентия Берию.

Завершая, нужно отметить, что между 6 августа, когда атомная бомба была сброшена на Хиросиму, и 9 августа, когда вторая бомба была сброшена на Нагасаки, союзные державы — Соединенные Штаты, Советский Союз, Великобритания и Франция — были вместе и обсуждали о своей политике в ходе судебных процессов над военными преступлениями.

Только Судья Радхабинод Пал (Индия) выступил с особым мнением и поставил вопрос об использовании атомных бомб в качестве военного преступления в Международном военном трибунале по Дальнему Востоку, однако его мнение было исключено из категории военных преступлений. Это означало, что атомная бомбардировка не будет рассматриваться в судебных процессах по военным преступлениям, что означало «отказ Трибунала предоставить что — либо другое, чем возможность для победителей мстить».

Нагасаки после бомбежки

Мы всегда должны помнить о катастрофе, постигшей Хиросиму и Нагасаки. Судьба этих городов является вечным свидетельством и напоминанием всему человечеству о первом применения ядерного оружия, приведшего к гибели по разным оценкам от 200000 до 350000 человек и разрушению городов.

Напомним, капитуляция Японии, наступившая через четыре месяца после капитуляции Германии, положила конец Второй мировой войне. В то же время он ознаменовал новый этап во все более антагонистических отношениях между Соединенными Штатами и Советским Союзом, которые были военными союзниками в войне.Уже15 сентября 1945 года был разработан секретный план США, нацеленный на бомбардировки 204 ядерными бомбами 66 крупных советских городов.

Шесть атомных бомб должны были быть использованы для уничтожения каждого из крупных городов, включая Москву, Ленинград, Ташкент, Киев, Харьков, Одессу, Кенигсберг(Калининград), а вот Алма-Ата, Казань, Львов, Свердловск-всего пять бомб. По оценкам Пентагона, чтобы «стереть Советский Союз с карты», понадобится в общей сложности 224 атомных бомбы . «Оптимальное» количество требуемых бомб было порядка 466.[20]

Это всего лишь чуть больше месяца после взрывов в Хиросиме и Нагасаки.То есть за два года до начала холодной войны (1946 года). Вот и доверяй союзникам.Мы научились вместе воевать, то может все же лучше научиться и сотрудничать.

Во всяком случае, после использования Соединенными штатами ядерного оружия тяга некоторых государств к созданию этого опасного вида оружия усилилась. Так, в 1950-х годах Государство Израиль в сотрудничестве с французскими компаниями основало в Димоне комплекс ядерных реакторов. Они также начали подпольную программу создания ядерного оружия с использованием материалов, похищенных из США. Программа была окончательно разоблачена Мардохеем Вануну в 1985 году.

Третья неизбежно будет связана с применением ядерного оружия, которое превзойдет использование ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки. Решимость США сохранить и усилить свое ядерное превосходство подчеркивается его планами инвестировать в модернизацию своего огромного арсенала ядерного потенциала.

Автор: Александр Маначинский

[1]Цит. по: В.В. Суходеев. О молниеносной войне на Дальнем Востоке Красное Знамя Победы //Советская Россия.- 30.07.2015.- http://www.sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=600456

[2] Цит по: Larry Romanoff. Japan — Ending a War and Saving Lives?// Global Research, November 04, 2019.

[3]Там же

[4]Маначинский А. Потсдамская конференция и ее результаты. 27 июля 2015.

[5]Conversations with Tsuyoshi Hasegawa//Global Research, September 16, 2019

[6]Алексей Тимофеев.Валентин Фалин: «Ялта-1945 – это упущенный шанс человечества».http://www.stoletie.ru/ww2/valentin_falin_jalta-1945__eto_upushhennyj_shans_chelovechestva_828.htm

[7]By Dr. Tsuyoshi Hasegawa, Hibiki Yamaguchi, Fumihiko Yoshida, and Prof. Radomir Compel.What Role Did theAtomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki and Soviet Entry into the War Play in Japan’s Decision to Surrender in the Pacific War?// Global Research, September 16, 2019.

[8]Larry Romanoff. Japan — Ending a War and Saving Lives?// Global Research, November 04, 2019.

[9] By Dr. Tsuyoshi Hasegawa, Hibiki Yamaguchi, Fumihiko Yoshida, and Prof. Radomir Compel.What Role Did theAtomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki and Soviet Entry into the War Play in Japan’s Decision to Surrender in the Pacific War?// Global Research, September 16, 2019.

[10]By Joseph Kishore.Sixty years since the Hiroshima and Nagasaki bombings. August 06, 2012.

[11]By Eustace Mullins. The Secret History of the Atomic Bomb.Development and deployment of the ultimate terror weapon. 1998-06.

[12]Peter Symonds. The 70th anniversary of the bombing of Hiroshima August 06, 2015.

[13]Цит. по: Prof Michel Chossudovsky.«Wipe the Soviet Union Off the Map», 204 Atomic Bombs against 66 Major Cities, US Nuclear Attack against USSR Planned During World War II by Global Research, November 22, 2019.

[14] Then and now: 70 years after the most devastating bombing raid ever on Tokyo. Metro, March 9, 2015.

[15]By Dougal Macdonald. 71st Anniversary of Dresden Fire Bombing: Allied War Crime Prelude to the Cold War//Global Research, February 14, 2016.

[16]Цит. по книге Гара Альперовица. The Decision to Use the Atomic Bomb (Решение о применении атомной бомбы), Vintage Books, Нью-Йорк: 1995. стр. 429-430..

[17]Юрий Емельянов. Хиросима и Нагасаки. 70 лет назад // «Советская Россия».

[18]75 лет назад: Германия начинает подготовку к вторжению в СССР. Мировой Социалистический Веб Сайт. 31 июля 2015 г.

[19]Там же

МОСКОВСКАЯ РУСЬ

| Годы | СОБЫТИЯ ИСТОРИИ МОСКОВСКОЙ РУСИ | СОБЫТИЯ БЛИЖНЕГО ПОРУБЕЖЬЯ |

|---|---|---|

| 1328-1340 | Правление великого князя Ивана I Даниловича Калиты. Перенос столицы Руси из Владимира в Москву. Раздел ханом Узбеком Владимирского княжества между великим князем Иваном Калитой и князем Александром Васильевичем Суздальским |

|

| 1331 | Объединение великим князем Иваном Калитой Владимирского княжества под своей властью | |

| 1339 | Трагическая гибель в Золотой Орде князя Александра Михайловича Тверского. Постройка деревянного кремля в Москве |

|

| 1340 | Основание Троицкого монастыря Сергием Радонежским (Троице-Сергиева Лавра) | Смерть Узбека, великого хана Золотой Орды |

| 1340-1353 | Правление великого князя Симеона Ивановича Гордого | 1345-1377 — Правление великого князя литовского Ольгерда Гедиминовича. Присоединение Киевских, Черниговских, Волынских и Подольских земель к Литве |

| 1342 | Присоединение к Суздальскому княжеству Нижнего Новгорода, Унжи и Городца. Образование Суздальско-Нижегородского княжества | |

| 1348-1349 | Крестовые походы шведского короля Магнуса I в новгородские земли и его поражение. Признание Новгородом самостоятельности Пскова. Болотовский договор (1348) |

|

| 1353-1359 | Правление великого князя Ивана II Ивановича Кроткого | |

| 1354-1378 | Алексей — митрополит всея Руси | |

| 1355 | Раздел Суздальского княжества между Андреем (Нижний Новгород) и Дмитрием (Суздаль) Константиновичами | 1356 — подчинение Ольгердом Брянского княжества |

| 1358-1386 | Княжение в Смоленске Святослава Иоанновича и его борьба с Литвой | |

| 1359-1363 | Правление великого князя Дмитрия Константиновича Суздальского. Борьба за великое княжение между Москвой и Суздалем |

1361 — захват власти в Золотой Орде темником Мамаем |

| 1363-1389 | Правление великого князя Дмитрия Ивановича Донского | 1363 — поход Ольгерда к Черному морю, его победа над татарами на Синих водах (приток Южного Буга), подчинение Литве Киевской земли и Подолии |

| 1367 | Приход к власти в Твери с помощью литовского войска Михаила Александровича Микулинского. Обострение отношений Москвы с Тверью и Литвой. Возведение белокаменных стен Кремля |

|

| 1368 | 1-й поход Ольгерда на Москву («литовщина») | |

| 1370 | 2-й поход Ольгерда на Москву | |

| 1375 | Поход Дмитрия Донского на Тверь | |

| 1377 | Поражение войск Москвы и Нижнего Новгорода от татарского царевича Араб-шаха (Арапша) на р.Пьяне | Объединение Мамаем улусов к западу от Волги |

| 1378 | Победа московско-рязанского войска над татарским войском Бегича на р.Вожа | |

| 1380 | Поход Мамая на Русь и его поражение в Куликовской битве. | Разгром Мамая ханом Тохтамышем на р.Калке |

| 1382 | Поход Тохтамыша на Москву и разорение Москвы. Разорение Рязанского княжества московским войском |

|

| ок. 1382 | Начало чеканки монеты в Москве | |

| 1383 | Присоединение Вятской земли к Нижегородскому княжеству. Смерть бывшего великого князя Дмитрия Константиновича Суздальского |

|

| 1385 | Судебная реформа в Новгороде. Провозглашение независимости от суда митрополита. Неудачный поход Дмитрия Донского на Муром и Рязань |

Кревская уния Литвы и Польши |

| 1386-1387 | Поход великого князя Дмитрия Ивановича Донского во главе коалиции владимирских князей на Новгород. Выплаты Новгородом контрибуции. Поражение смоленского князя Святослава Ивановича в битве с литовцами (1386) |

|

| 1389 | Появление на Руси огнестрельного оружия | |

| 1389-1425 | Правление великого князя Василия I Дмитриевича, впервые без санкции Орды | |

| 1392 | Присоединение Нижегородского и Муромского княжеств к Москве | |

| 1393 | Поход московского войска во главе с Юрием Звенигородским на новгородские земли | |

| 1395 | Разгром Золотой Орды войсками Тамерлана. Установление вассальной зависимости Смоленского княжества от Литвы |

|

| 1397-1398 | Поход московского войска на новгородские земли. Присоединение Новгородских владений (Бежецкий Верх, Вологда, Устюг и земли коми) к Москве, возвращение Двинской земли Новгороду. Покорение новгородской ратью Двинской земли |

1397 — Кальмарская уния Швеции, Дании и Норвегии |

| 1399-1400 | Поход московского войска во главе с Юрием Звенигородским на Каму против укрывшихся в Казани нижегородских князей | 1399 — победа хана Тимур-Кутлуга над литовским великим князем Витовтом Кейстутовичем |

| 1400-1426 | Княжение в Твери князя Ивана Михайловича, усиление Твери | 1404 — захват Смоленска и Смоленского княжества литовским великим князем Витовтом Кейстутовичем |

| 1402 | Присоединение Вятской земли к Москве | |

| 1406-1408 | Война великого князя московского Василия I с Витовтом Кейстутовичем | |

| 1408 | Поход на Москву эмира Едигея | |

| 1410 | Смерть князя Владимира Андреевича Храброго | Битва при Грюнвальде. Польско-литовско-русское войско Ягайлы и Витовта разбило рыцарей Тевтонского ордена |

| ок. 1418 | Народное восстание против бояр в Новгороде | |

| ок. 1420 | Начало чеканки монеты в Новгороде | 1422 — Мельнский мир, договор Великого княжества Литовского и Польши с Тевтонским орденом (заключен 27.9.1422 на берегу оз. Мельно). Орден окончательно отказался от Жемайтии и литовского Занеманья, сохранив Клайпедский край и польское Поморье. |

| 1425-1462 | Правление великого князя Василия II Васильевича Темного | |

| 1425-1461 | Правление князя Бориса Александровича в Твери. Попытка усиления значения Твери | |

| 1426-1428 | Походы Витовта Литовского на Новгород и Псков | |

| 1427 | Признание Тверским и Рязанским княжествами вассальной зависимости от Литвы | 1430 — смерть Витовта Литовского. Начало упадка литовского великодержавия |

| 1425-1453 | Междоусобная война на Руси великого князя Василия II Темного с Юрием Звенигородским, двоюродными братьями Василием Косым и Дмитрием Шемякой | 1430 — 1432 — борьба в Литве между Свидригайлом Ольгердовичем, представлявшим «русскую» партию и Сигизмундом, представлявшим партию «литовскую». |

| 1428 | Набег ордынского войска на костромские земли — Галич Мерьский, разорение и грабеж Костромы, Плеса и Луха. | |

| 1432 | Суд в Орде между Василием II и Юрием Звенигородским (по инициативе Юрия Дмитриевича). Утверждение великим князем Василия II | |

| 1433-1434 | Захват Москвы и великое княжение Юрия Звенигородского | |

| 1437 | Поход Улу-Мухаммеда к Заокским землям. Белевская битва 5 декабря 1437 г. (разгром московского войска) | |

| 1439 | Отказ Василия II от принятия Флорентийской унии с римско-католической церквью. Поход казанского хана Махмета (Улу-Мухаммеда) на Москву |

1438 — выделение Казанского ханства из состава Золотой Орды. Начало распада Золотой Орды |

| 1440 | Признание Казимиром Литовским самостоятельности Пскова | |

| 1444-1445 | Набег казанского хана Махмета (Улу-Мухаммеда) на Рязань, Муром и Суздаль | 1443 — выделение Крымского ханства из состава Золотой Орды |

| 1444-1448 | Война Ливонии с Новгородом и Псковом. Поход тверичан в новгородские земли |

|

| 1446 | Переход на московскую службу Касим-хана, брата казанского хана. Ослепление Василия II Дмитрием Шемякой |

|

| 1448 | Избрание митрополитом Ионы на соборе русского духовенства. Подписание 25-летнего мира Пскова и Новгорода с Ливонией |

|

| 1449 | Договор великого князя Василия II Темного с Казимиром Литовским. Признание независимости Новгорода и Пскова | |

| ок. 1450 | Первое упоминание о Юрьевом дне | |

| 1451 | Присоединение Суздальского княжества к Москве Поход Махмута, сына Кичи-Мухаммеда, на Москву. Сжег посады, но Кремль не взял. |

1453 — падение Константинополя, столицы Византии. Победа турецкого султана Мехмеда (Магомета) |

| 1456 | Поход великого князя Василия II Темного на Новгород, поражение новгородского войска под старой Русой. Яжелбицкий договор Новгорода с Москвой. Первое ограничение новгородских вольностей. |

1454-1466 — Тринадцатилетняя война Польши с Тевтонским орденом, завершившаяся признанием Тевтонского ордена вассалом польского короля |

| 1458 | Окончательное разделение Киевской митрополии на Московскую и Киевскую. Отказ церковного собора в Москве признать присланного из Рима митрополита Григория и постановление впредь ставить митрополита волею великого князя и собора без утверждения в Константинополе | |

| 1459 | Подчинение Вятки Москве | 1459 — выделение Астраханского ханства из состава Золотой Орды |

| 1460 | Перемирие Пскова с Ливонией на 5 лет. Признание Псковом суверенитета Москвы | |

| 1462 | Смерть великого князя Василия II Темного |

См. далее Русское централизованное государство

ЗОЛОТАЯ ОРДА (УЛУС ДЖУЧИ)

![]() Монголо-татарское феодальное государство (в вост. источниках Улус Джучи), основано в начале 40-х годов XIII века ханом Батыем (1208-1255+), внуком Чингисхана в результате завоевательных походов монголов. В состав Золотой Орды входили Западная Сибирь, Северный Хорезм, Волжская Болгария, Северный Кавказ, Крым, Дешт-и-Кипчак (Кипчакская степь от Иртыша до Дуная). Крайним юго-восточным пределом Золотой Орды был Южный Казахстан (ныне г.Джамбул), а крайним северо-восточным — г.Тюмень и Искер (близ совр. г.Тобольска) в Западной Сибири. С севера на юг Орда простиралась от среднего течения р.Камы до г.Дербента. Вся эта гигантская территория была достаточно однородна в ландшафтном отношении — в основном это была степь.

Монголо-татарское феодальное государство (в вост. источниках Улус Джучи), основано в начале 40-х годов XIII века ханом Батыем (1208-1255+), внуком Чингисхана в результате завоевательных походов монголов. В состав Золотой Орды входили Западная Сибирь, Северный Хорезм, Волжская Болгария, Северный Кавказ, Крым, Дешт-и-Кипчак (Кипчакская степь от Иртыша до Дуная). Крайним юго-восточным пределом Золотой Орды был Южный Казахстан (ныне г.Джамбул), а крайним северо-восточным — г.Тюмень и Искер (близ совр. г.Тобольска) в Западной Сибири. С севера на юг Орда простиралась от среднего течения р.Камы до г.Дербента. Вся эта гигантская территория была достаточно однородна в ландшафтном отношении — в основном это была степь.

Русские княжества находились от Золотой Орды в вассальной зависимости (см. Русь и Орда»), установленной в результате монголо-татарского нашествия на Русь. Русские князья приезжали в ставку хана за ярлыком, подтверждающим их великокняжескую власть, иногда подолгу жили здесь, далеко не всегда по своей воле (см. «О приездах русских князей в Орду»). Сюда они привозили дань, так называемый «ордынский выход», и богатые подарки ордынским вельможам. Русские князья с их приближенными, русские купцы и многочисленные русские ремесленники составляли в Сарае обширную колонию. Поэтому еще в 1261 году была учреждена особая Сарайская православная епископия. Имелся в Сарае и православный храм.

Власть хана была неограниченной. В окружении хана, кроме членов его дома (сыновей, братьев и племянников) были крупные представители золотоордынской знати — беги (нойоны). Государственными делами руководил бекляре-бек (князь над князьями), отдельными отраслями — везиры. В города и области (улусы) рассылались даруги, главной обязанностью которых был сбор налогов и податей. Наряду с даругами назначались военачальники — баскаки. Государственное устройство Орды носило полувоенный характер. Наиболее важные должности занимали члены правящей династии, царевичи (огланы), владевшие уделами в Золотой Орде и стоявшие во главе войска. Из среды бегов (нойонов) и тарханов выходили основные командные кадры войска: темники, тысячники, сотники, а также бакаулы (чиновники, распределявшие военное содержание, добычу и т.д.).

Орда была основана на очень удобно расположенных землях: здесь пролегала магистраль древней караванной торговли, отсюда было ближе к другим монгольским государствам. Купцы из далекого Египта, Средней Азии, Кавказа, Крыма, Волжской Булгарии,Западной Европы, Индии приезжали в Сарай-Бату со своими товарами. Ханы поощряли развитие торговли и ремесел. На берегах Волги, Яика (Урал), в Крыму и др. территориях строились города.

Население Орды представляло самые различные народности и верования. Завоеватели-монголы не составляли большинства населения. Они растворились в массе покоренных народов, главным образом тюркского происхождения, в первую очередь, кыпчаков. Самое же главное заключалось в том, что культурная полоса на Нижней Волге оказалась такой близкой от степи, что здесь легко сочеталось оседлое и кочевое хозяйство. Основным населением городов и степи оставались половцы. В степи также действовал феодальный закон — вся земля принадлежала феодалу, которому подчинялись рядовые кочевники. Все средневековые города, расположенные в низовьях Волги и ее протоков, со временем были затоплены водой, и жителям пришлось их покинуть.

Исторически это гигантское полугосударство-полукочевье просуществовало недолго. Государственное устройство Золотой Орды было самым примитивным. Единство Орды держалось на системе жестокого террора. Наивысшего расцвета Золотая Орда достигла при хане Узбеке (1313-1342гг.). После хана Узбека Орда переживала период феодальной раздробленности. Падение Золотой Орды, ускоренное Куликовской битвой (1380г.) и жестоким походом Тамерлана в 1395 году, было столь же скорым, как и ее рождение.

В XV веке Золотая Орда распалась на Ногайскую Орду (начало XV века), Казанское (1438г.), Крымское (1443г.), Астраханское (1459г.), Сибирское (конец XV века), Большую Орду и другие ханства.

Столицы Золотой Орды

1. Сарай-Бату (Старый Сарай) (Нижняя Волга, р.Ахтуба, городище около с.Селитренного Харабалинского района Астраханской области, Россия). Город основан ханом Батыем в 1254 году. Разрушен в 1395 году Тамерланом.

Городище у с.Селитренного, оставшееся от первой столицы Золотой Орды — Сарай-Бату («город Батыя»), поражает своими размерами. Раскинутое на нескольких буграх, оно тянется по левому берегу Ахтубы более чем на 15 км. Город вырос очень быстро. В начале XIV века это была столица — со сплошными рядами домов, с мечетями (из которых 13 были соборными), с дворцами, стены которых сверкали мозаичними узорами, с водоемами, наполненными прозрачной водой, с обширными рынками и складами. На самом высоком холме над берегом Ахтубы возвышался ханский дворец. Согласно легенды, дворец хана был украшен золотом, поэтому все государство стало называться Золотой Ордой. И еще сегодня в районе села Селитренного можно найти изразцы с ярким восточным орнаментом, монеты XIII-XIV веков, обломки керамики, глиняные водопроводные трубы. Город имел свои керамические, литейные, ювелирные мастерские.

2. Сарай-Берке (Новый Сарай) (ныне с.Царев, Ленинского района Волгоградской области, Россия). Город построен ханом Берке в 1262 году. С 1282 года — столица Золотой Орды. Разрушен в 1396 году Тамерланом. В 1402 году столица возобновлена, но уже не смогла достичь прежнего великолепия и блеска.

3. Сарайчик (Малый Сарай) (ныне — с.Сарайчиковское Махамбетского района Гурьевской области, Казахстан). Город сложился в конце XIII в. как торговый и экономический центр Золотой Орды на торговом пути из Поволжья в Среднюю Азию (Хорезм). В 1395 году был разрушен Тамерланом. Восстановлен в 30-40 годы XV века. Со второй половины XV в. стал столицей Ногайской Орды. Полностью разрушен русскими в 1580 году, накануне покорения Сибири.

Хронологическая таблица

правления ханов Золотой Орды 1236-1481 годы

Хронологическая таблица приводится по книге Вильяма Васильевича Похлебкина, видного ученого, трагически погибшего в 1999 году, Татары и Русь. 360 лет отношений в 1238-1598 гг. Глава 1.1. (М. «Международные отношения» 2000 г.). Таблица является первой попыткой (по утверждению автора) в исторической литературе дать сводное, полное, ясное представление о численности (количестве), последовательности смены, достоверных именах и периоде нахождения у власти всех верховных правителей Орды за все время истории ее существования.

Указанная книга содержит много интересных и важных данных. К сожалению, она издана тиражом всего 1500 экз. и вряд ли будет доступна широким читательским кругам. Постараюсь как можно более полно представить ее в составе справочника.

Для большей наглядности представления в Интернете пришлось несколько изменить вид таблицы, сохранив все ее содержание. Ряд примечаний дополнен мною [Прим. Шишкина С.П.]

| Годы правления | Ханы | Примечания |

|---|---|---|

| I. Династия Джучидов рода Бату (Батыя) | ||

| 1236 — 1255 | 1. Бату (Батый) | 2-й сын Джучи |

| 1255 неск. недель |

2. Сартак | Сын Бату |

| 1255 неск. дней |

3. Улагджи (Улагчи) | Сын Сартака (или сын Бату? от четвертой жены) |

| 1256 — 1266 | 4. Берке (Беркай) | 3-й сын Джучи, брат Бату; При Берке-хане государственной религией Орды становится ислам, что существенно усложнило положение православного населения Орды. |

| 1266 — 1282 | 5. Менгу-Тимур (Темир) | Племянник Берке. В период 1266-1300 годов Орда фактически управлялась темником (военачальником) Ногаем, при котором ханы являлись только номинальными правителями. Ногай (внук Бумала, 7-го сына Джучи) выдвинулся военными способностями при хане Берке, совершал успешные походы в Закавказье, Иран. После смерти Берке его влияние в Орде быстро выросло. Он стал наместником и фактическим правителем Западной Орды (от Нижнего Дуная и Днестра до Дона), граничившей с севера с русскими землями. В 1273 году Ногай женился на дочери византийского императора Михаила Палеолога — Ефросинии и тем самым как бы получил «международное признание» как владетельный государь, а не «чиновник» хана. Ногай держал под контролем соседние государства — Венгрию, Польшу, Сербию, Болгарию, все южно-русские княжества — Курское, Рыльское, Липецкое. |

| 1282 — 1287 | 6. Туда-Менгу (Тудай) | Внук Бату |

| 1287 — 1291 | 7. Талабуга (Телебуга) | Правил совместно со своим братом (Кичик) и двумя сыновьями Менгу-Тимура (Алгуи и Тогрул). В этот период темник Ногай всецело контролировал ханов в Сарае. Он сверг хана Талабугу и посадил на престол Тохту. |

| 1291 — 1313 | 8. Тохта (Токтай, Токтагу) | Сын Менгу-Тимура. Пытаясь освободиться от зависимости, в 1299 году Тохта начал войну с Ногаем и разбил его войско в 1300 году. Тохта взял Ногая в плен и убил его. |

| 1313 — 7.IV.1342 | 9. Узбек | Сын Тогрула, внук Менгу-Темира |

| 1342 | 10. Тинибек (Исанбек) | Сын Узбека, убит братом |

| 1343 — 1357 | 11. Джанибек (Чанибек) | Сын Узбека, убит сыном. В правление Джанибека Орде был нанесен сильный удар распространившейся в 1346 (?) году на всей ее территории чумой. Ущерб от потери населения и скота был столь велик, что в течение 2-3 лет невозможно было произвести даже захоронения умерших, ибо в живых осталось меньше, чем погибло от мора. |

| 1357 — 1359 | 12. Бердибек | Сын Джанибека. Со смертью Бердибека род Батыя пресекся, в Орде начался период 20-летней смуты. |

| 1345 — 1352 | 1 (13). Мубарек-Ходжа | I a. Синяя Орда Синяя Орда — восточная крайняя часть улуса джучи, выделенная в юрт Орда-Ичена еще при Батые и обособившаяся к середине XIV века. Ее первым самостоятельным правителем, в качестве отдельного (параллельного) хана, стал Мубарек-Ходжа. В работе Грекова и Якубовского Синяя Орда ошибочно обозначена как западная территория Орды, т.е. спутана с Белой Ордой (Ак-Орда). |

| 1353 — 1372 или 1357-1372 |

2 (14). Чамтай (Чимтай) | Брат Мубарек-Ходжи. Отказался занять престол всей Золотой Орды |

| 1359 — 1361 | 15. Кулпа (Аскулпа) — 1359, 6 месяцев; 16. Неврузбек, хан Западной части Орды — 1359-1360; 17. Хидербек (Хидыр, Хидрбек) — 1360, убит сыном; 18. Тимур-Хаджа (Темир-Ходжа), сын Хидрбека — 1361, 1 месяц; 19. Орду-Мелек (Орда-Шейх) — 1361; 20. Кильдибек (Гельдебек) — 1361, убит; 21. Мир-Пулат (Темир-Булат) — 1361, неск. недель; |

II. Период смуты (1359-1379) В период 1357-1380 годов фактическая власть в Орде принадлежала темнику Мамаю, который был женат на дочери хана Бердибека. После смерти Бердибека — в обстановке борьбы за власть между временними ханами Мамай продолжал править через подставных, номинальных ханов, поддерживая состояние смуты, «Великой замятни» и назначая своих ставленников не только в Сарае, но и в регионах. Такой политикой Мамай фактически ослабил Орду за 20 лет. |

| II a. Удельные ханы, обосновавшиеся в разных частях Орды и не вступающие в борьбу за престол в Сарае | ||

| 1361 — 1367 | 22. Булак-Тимур (Булак-Темер) | В Булгарах; |

| 1361 | 23. Сеит-Бей (Сигизбей) | В Мордовии; |

| 1361 — 1369 | 24. Хаджи-Черкес | В Астрахани, 1-й раз; |

| 1362 — 1374 | 25. Алибек (Айбек, Аталюк) | В Заийком юрте; |

| 1361 — 1376 | 26. Урус-хан, сын Чамтая | В Хорезме, 1-й раз; |

| 1361 — 1368 | 27. Мурат (Мурид, Мюрид, Амурат) — 1360-1363; 28. Булат-Ходжа — 1364; 29. Азиз, сын Тимур-Хаджи — 1364-1367; 30. Абдаллах — 1367-1368; |

II. Период смуты (продолжение) |

| 1368 — 1369 | 31. Хасан (Асан) | В Булгарах — 1369-1376 |

| 1369 — 1374 | 32. Хаджи-Черкес | В Астрахани, 2-й раз — 1374-1375 |

| 1372 — 1376 | 33. Урус-хан, сын Чамтая | Синяя Орда, 2-й раз; В Синей Орде устанавливается временная преемственность ханской власти — своя династия; |

| 1374 — 1379 | 34. Алибек (Айбек, Ильбек, Али-Ходжа), 2-й раз — 1374-1375; 35. Карихан (Гиясэддин, Коанбек-хан), сын Алибека — 1375-1377; 36. Араб-шах (Арапша) из Синей Орды — 1375-1377; 36а. Араб-шах (Арапша) в Мордовию — 1377-1378; 37. Урус-хан, сын Чамтая, 3-й раз — 1377-1378; 38. Токтога, сын Урус-хана, — 1378, 2 мес.; 39. Тимур-Мелек — 1378-1379; |

II. Период смуты (продолжение) В 1378 г. отряды Мамая были впервые разбиты русскими на р.Воже. Пытаясь взять реванш, Мамай организовал в 1380 г. поход на Москву, в союзе с Литвой (Ягайло) и Рязанским княжеством, но получил сокрушительное поражение в Куликовской битве 1380 года, с которой начинается отсчет реального ослабления и упадка Орды. Остатки войска Мамая после Куликовской битвы разбил хан Тохтамыш, восстановивший единство Орды. Мамай бежал в Крым, в генуэзскую колонию Кафу, где и был убит в 1381 г. |

| II б. Ставленники Мамая — ханы в Прикубанье, на Нижнем Дону и Сев. Кавказе | ||

| 1378 — 1380 | 40. Мухаммед-Булак | (с 1369 фактич.) |

| апр.-сент. 1380 | 41. Тулук-бек (Тулунбек) |

| III. Восстановление единства Орды | ||

| 1379 — 1391 | 42. Тохтамыш, 1-й раз | Поход Тохтамыша на Москву (1382); Поход Тохтамыша на Мавераннехр в союзе с семиреченскими монголами (1387); Поход Тамерлана на владения Золотой Орды до Волги (1391); |

| июнь-авг. 1391 | 43. Бек-Булат | |

| сент.-окт. 1391 | 44. Тимур-Кутлу | 1-й раз |

| 1392 — 1395 | 45. Тохтамыш, 2-й раз | В 1395 году произошло второе нашествие Тамерлана на Золотую Орду. Войска Тохтамыша были разбиты на Тереке. Была разрушена столица Орды г.Сарай, Астрахань и некоторые города Южной Руси (Елец); |

| 1395 — 1396 | 46. Таш-Тимур-оглан (хан) | |

| 1396 | 47. Кайрыджак (Куюрчак), сын Урус-хана | |

| 1396 — 1411 | 48. Бердибек II (1396) 49. Тимур-Кутлу (Темир-Кутлуй), 2-й раз (1396-1399) 50. Шадибек (Чанибек), брат Тимур-Кутлу (1399-1406) 51. Пулат (Пулад, Булат-хан), сын Тимур-Кутлу, 1-й раз (1406-1407) 52. Джелял-эддин, сын Тохтамыша, 1-й раз (1407) 53. Пулат, 2-й раз (1407-1411) |

В период 1396-1411 годов фактическая власть в Орде принадлежала темнику Едигею, эмиру Синей Орды, в Заяицком юрте. В 1376 году Едигей, поссорившись с Урус-ханом, бежал к Тамерлану и воевал в армиях Тамерлана против Тохтамыша. В 1391 году изменил Тамерлану и с 1396 года стал правителем части Орды между Волгой и р.Яик (Урал), которую стали называть позднее Ногайской Ордой. С 1397 г. стал главой золотоордынского войска, а в 1399 г. на р.Ворскла разгромил литовскую армию князя Витовта и отряды Тохтамыша, посадил на престол в Орде хана Шадибека и стал фактическим правителем Орды (всей). В 1406 г. убил Тохтамыша, в 1407 г. сверг его сына Джелал-Эддина, в 1408 году напал на Русь, чтобы заставить платить снова дань, сжег Можайск, осадил Москву (при Василии I), но взять ее не смог. В 1411 г. был изгнан из Орды, бежал в Хорезм, в 1414 г. изгнан оттуда, а в 1419 г. убит одним из сыновей Тохтамыша. |

| 1411 — 1415? | 55. Джелял-эддин | 2-й раз |

| 1412 — 1413 | 56. Керим-Берды | |

| 1414 | 57. Кепек | |

| 1414 — 1416 | 58. Чекри (Чегре, Чингиз-оглан) | Убит |

| 1416 — 1417 | 59. Джаббар-Берды (Еримберды, Яримфердеи) | |

| 1417 — 1419 | 60. Дервиш (Дариуш) | Хан Восточной части Орды |

| 1419 — 1423 | 61. Улу-Мухаммед | Хан всей Орды, 1-й раз |

| 1419 — 1420 | 62. Кадир-Берды | Сын Тохтамыша, хан Западной Орды |

| IV. Разделение Орды на Западную и Восточную части |

| IV a. Западные ханы | IV б. Восточные ханы |

| 1421 — 1422 | 63. Улу-Мухаммед, 2-й раз | 1421 — 1423 | 64. Хаджи-Мухаммед (Хаджи-Махмуд-хан) |

| 1422 — 1423 | 65. Худайдат (Худад) | ||

| 1422 — 1423 | 66. Барак | 1423 — 1428 | 66а. Барак |

| 1425 | 67. Улу-Мухаммед, 3-й раз | ||

| 1425 — 1428 | 68. Джумадух-хан | ||

| 1426 — 1427 | 69. Давлет-Берды | ||

| 1427 — 1429 | 70. Улу-Мухаммед, 4-й раз | 1428 — 1430 | 71. Хаджи-Мухаммед, 2-й раз |

| 1430 — 1451 | 72. Абдулхаир-хан |

| 1429 — 1431 | 73. Улу-Мухаммед | 5-й раз, в Сарае |

| 1431 — 1443 | 74. Кичи-Мухаммед (Кучук-Магомет, Кичик, Кичи-Ахмет) |

Внук Тимур-Кутлу, 1-й раз; Хан всей Орды. Ведет борьбу с претендентами на престол, которые изгоняются: 75. Гиас-эддин -> в Литву (в 1430 г.); 76. Хаджи-Гирей -> в Крым (в 1432 г.); 77. Улу-Мухаммед -> в Казань (в 1437 г., см. Казанское ханство); 78. Сеид-Ахмет -> в Зап. часть Орды (в 1444 г.); |

| 1442 — 1455 | 79. Сеид-Ахмет | Внук Урус-хана, в Зап. части Орды |

| V. Ханы Большой Орды Большая Орда — татарское государство в 1433-1502 годах в Северном Причерноморье и Нижнем Поволжье. Разгромлена в 1502 году Крымским ханом Менгли-Гиреем, столица Сарай-Берке (Сарай II) сожжен. |

||

| 1443 — 1459 | 80. Кичи-Мухаммед | 2-й раз |

| 1459 — 1465 | 81. Махмуд | Сын Кичи-Мухаммеда |

| 1465 — 1481 | 82. Ахмад (Ахмет) | Сын Кичи-Мухаммеда; Убит в 1481 г. тюменским ханом Ибаком |

Таким образом, за всю историю Орды в 245 лет в ней правили 64 персоны ханов, которые вступали на престол в общей сложности 79 раз. Из 64 ханов 12 были чисто региональными, сидевшими в своих уделах (юртах), 4 — смешанными (из регионов пришли в Сарай) и только 48 — общеордынскими. Эта статистика объясняет расхождения историков в подсчете числа ханов. Дважды в Орде правили 10 ханов, трижды — Урус-хан и 5 раз — Улу-Мухаммед (Мухаммед Великий).

Средняя продолжительность пребывания на ханском престоле по отдельным периодам:

I. У потомков рода Батыя за первые 120 лет Орды (1236-1359) — 10 лет;

II. Во время 20-летней смуты (1359-1379) — менее 1 года (ок. 9 мес.);

III. В период восстановления единства Орды (1380-1420) — 2 года;

IV. В период разделения Орды на Западную и Восточную части (1420-1455) — 4 года 4 мес.;

V. В период Большой Орды (1443-1481) — 13 лет;

| Оз Бег Хан | |

|---|---|

| Хан Шаханшах |

|

Михаил Тверской перед узбекским ханом — Василий Верещагин .

|

|

| Царствовать | 1313–1341 |

| Предшественник | Тохта |

| Родился | 1282 Золотая Орда |

| Умер | 1341 (58–59 лет) Сарай |

| Супруга | Булухан Хатун Кабак Хатун Шеритумга Хатун Тайдула Хатун Урдуджа Хатун Баялун Хатун |

| Проблема | Джани Бег Тини Бег |

| дом | Борджигин |

| Династия | Золотая Орда |

| Отец | Тогрилча |

| Религия | ислам |

Султан Мохаммед Öz бек , более известный как Узбека или Узбек (1282-1341, 1313-1341 царствовал), был самым длинным царящая хан из Золотой Орды , под чьим правилом государство достигло своего апогея. Ему наследовал его сын Джани Бег .

Он был сыном Тогрильчи и внуком Менгу-Тимура , который был ханом Золотой Орды с 1267 по 1280 год.

Коронация и обращение в ислам ордой

Флаг Золотой Орды во время правления Озбека хана.

Отец Озбека Тогрилча был одним из чингизидских князей, свергнувших Тоде-Менгу (годы правления 1280–1287). Позже он был казнен Тохтой (1291–1312). Тохта взял жену Тогрилча и отправил его сына Озбека в ссылку в далекий регион Золотой Орды: либо в Хорезм, либо в страну черкесов .

Обращенный в ислам Ибн Абдул Хамидом , суфийским бухарским сайидом и шейхом ордена Ясави , Озбег вступил на престол после смерти своего дяди Тохты в январе 1313 года с помощью бывшего ханского визиря Темура Кутлуга и Булагана (или Баялун) хатун . Сначала многие монгольские вельможи были против него и организовали заговор с целью убийства нового хана. Оз Бег раскрыл заговор и разгромил повстанцев. Принятие им ислама в качестве государственной религии привело к заговору шаманских и буддийских князей, которых он жестоко покорил. Оз Бег решительно распространил ислам среди Золотой Орды и позволил миссионерской деятельности расшириться в прилегающих регионах. Оз Бег узнал, что его конкурента поддерживали посланники Великого хана Аюрбарвада Буянту, и этот факт способствовал ухудшению его отношений с династией Юань . Последним из его восставших родственников был шаманист Илбасан из восточной части Золотой Орды, убитый в 1320 году. Оз Бег поставил мусульманина Мубарака Хваджу вместо трона Белой Орды, но он препятствовал их независимости. В конечном итоге ислам позволил хану ликвидировать межфракционную борьбу в Орде и стабилизировать государственные институты. Русский ученый Лев Гумилев писал, что таким образом Оз Бег смог превратить ханство в султанат .

Хан Озбег призвал монгольскую элиту перейти в ислам, но в то же время он сохранил жизнь христиан и язычников, таких как русские , черкесы , аланы , финно-угорские народы и крымские греки, пока они продолжали платить джизья в подчинении исламскому правлению. Начиная с Озбека, все ханы Золотой Орды были мусульманами.

Мечеть Оз Бег-хана построена в Крыму в 1314 году.

Оз Бег был очень терпим к христианам, о чем свидетельствует благодарственное письмо, которое он получил от Папы Иоанна XXII, в котором христианский лидер поблагодарил Оз Бега за его доброе отношение к христианам. Оз Бег направил митрополиту Петру письмо, в котором говорилось:

Волей и силой, величием и высочайшим! Пусть никто не оскорбляет митрополичью церковь, главой которой является Петр, или его служение, или его священнослужителя; не позволяйте никому захватывать их собственность, имущество или людей, не позволяйте никому вмешиваться в дела церкви … Их законы, их церкви, монастыри и часовни должны уважаться; тот, кто осуждает или обвиняет эту религию, не должен иметь права оправдываться ни под каким предлогом, но должен быть наказан смертью.

Территории Золотой Орды при хане Озбека.

Пайза Оз Бег Хан

Военные и политика

Оз Бег содержал одну из крупнейших армий в мире, которая насчитывала более 300 000 воинов. Он использовал свое военное влияние для проведения кампаний против Ильханства в Азербайджане в 1319, 1325 и 1335 годах. Полководец Ильханидов Чупан отбил первые две попытки Озбека и даже вторгся глубоко в Улус Джучидов в 1325 году. Оз Бег нашел союзника против Ильханидов в Мамлюкский Египет ; действительно, его именем названа одна из площадей Каира . У хана была дочь сестры предыдущего хана, принцесса Тулунбуя, вышедшая замуж за мамлюкского султана, но вскоре она умерла, и Оз-Бег был разочарован. В 1323 году между Египтом и Ильханством был подписан мирный договор. Эта ситуация аннулировала альянс, и мамлюки отказались вторгаться в Ильханство. Следующее вторжение Оз Бега совпало со смертью Абу Саида . Однако погода испортилась, и новый Ильхан Арпа Ке’ун пришел с большими силами; Армия Озбека была вынуждена отступить.

До и во время войны Эсен Буга-Ayurbarwada , Чагатай Эсен Буга я пытался получить поддержку Узбек-хан против Аюрбарибада , великого хана Монгольской империи и императора династии Юань , в 1313 и 1316. Эсен Бука предупредил Озбека, что Великий Хан свергнет его с трона Орды и вместо него поставит другого хана из Джучидов. Но визирь Озбека убедил его не верить этому, и Хан отказался помочь Эсен Буке. Тем не менее, помня об их поддержке соперника, претендующего на трон, Оз Бег изо всех сил старался устранить любое влияние и вдохновение династии Юань на Золотую Орду в начале своего правления. Дипломатические отношения хана с юанями, однако, улучшились в 1324 году. Аюрбарвада Буйанту-хан предоставил ему де-юре права управлять Золотой Ордой (Улус Джучи в юаньских источниках). К 1330-м годам Озбек начал посылать дань монгольским юаньским императорам и в обмен получил свою долю от владений Джучидов в Китае и Монголии .

Оз Бег участвовал в войнах с Болгарией и Византийской империей с 1320 по 1332 год. Он неоднократно совершал набеги на Фракию , частично в связи с войной Болгарии против Византии и Сербии, которая началась в 1319 году. Его армии грабили Фракию 40 дней в 1324 году и 15 дней. дней в 1337 году, взяв в плен 300 000 человек. После смерти Озбека в 1341 году его преемники не продолжили его агрессивную политику, и контакты с Болгарией прекратились. Его попытка восстановить монгольский контроль над Сербией в 1330 году не увенчалась успехом. Византийский император Андроник III якобы выдал свою внебрачную дочь замуж за Озбека, но отношения испортились в конце правления Андоника, и монголы совершали набеги на Фракию между 1320 и 1324 годами до тех пор, пока Византийский порт Вицина Макария был оккупирован монголами. Дочь Андоника, которая приняла имя Баялун, сумела бежать обратно в Византийскую империю, очевидно, опасаясь своего принудительного обращения в ислам. На юго-востоке Венгерского королевства после 1324 года Валахия и ее правитель Басараб I стали независимой державой при поддержке Озбека.

Озбег разрешил генуэзским купцам и морякам, которых преследовала Тохта, поселиться в Крыму . Но монголы разграбили Судак при хане Озбеге в 1322 году в результате столкновения христиан и мусульман в городе. В 1322 году генуэзские купцы в других городах не подвергались притеснениям. Папа сам вмешался и попросил Озбека восстановить римско-католические церкви, которые были разрушены в отместку из-за столкновения христиан с мусульманами в городе. Оз Бег относился к Папе дружелюбно, обменивался письмами и подарками. Хан Оз Бег подписал новый торговый договор с генуэзцами в 1339 году и позволил им восстановить стены Каффы . В 1332 году он позволил венецианцам основать колонию в Танаисе на Дону .

Нью-Сарай

Во время правления Озбека Сарай (буквально означает «дворец» на персидском и турецком языках) быстрее становился главным коммерческим и промышленным торговым центром страны, а не просто политическим центром. Выражение менталитета монгольского лагеря после Эша и отсутствия рядом построек.

Для успешного распространения ислама необходимо было построить мечеть и другие «изысканные места», такие как бани, что является важным элементом мусульманской культуры. Сарай привлекал купцов из европейских , азиатских и исламских стран, а также с Ближнего Востока . Работорговля процветала благодаря укреплению связей с Мамлюкским султанатом . Успешные коммерческие революции требуют новых рынков и караванов: «мест, где купцы находят свой путь». Рост благосостояния и возрастающие потребности производства всегда стимулируют рост населения. К сожалению, этого было недостаточно только в Сарае. Нарастание жилищ в регионе превратило столицу в центр большого мусульманского правительства, придав ему соответствующий облик и статус. Оз Бег фактически приехал, чтобы построить новый город, который получил официальное название Сарай аль-Джедид или Нью Сарай.

Отношения с русскими князьями

Оз Бег поддерживал первых князей Московии — своего шурина Юрия Московского (или Юрия) и преемника Юрия Ивана Калиту (или Ивана Данииловича, позже Ивана I Московского) — против их родственников, склонных к западу князей. Тверь . Четверо из этих последних правителей — Михаил Тверской , его сыновья Дмитрий (или Дмитрий; прозванный Грозными глазами ) и Александр Михайлович (или Александр) и его внук Теодор (или Федор) — все были убиты в Сарае по приказу Озбека.

В 1317 году Михаил Ярославич победил Юрия у села Бортенево. Михаил взял в плен жену Юрия Кончаку, сестру хана. К несчастью, Кончака умерла, когда находилась под опекой Михаила; Юрий объявил хану, что она была отравлена по приказу Михаила. Его и Юрия вызвали на суд Золотой Орды, после чего в декабре 1318 года Михаил был обезглавлен.

После махинаций Юрия, которые побудили хана передать ярлык (патент на титул великого князя Владимира) Москве и привели к казни их отца Орды, Дмитрий и его брат Александр провели серию сражений с Юрия и заинтриговали против него в Орде, кульминацией чего стало приобретение Дмитрием ярлыка на великокняжеский престол в 1322 году после того, как он убедил хана, что Юрий присвоил большую часть дани из-за Орды. Юрий был вызван в Орду в Сарай для судебного разбирательства, но до начала какого-либо официального расследования был убит Дмитрием 21 ноября 1325 года. Озбег ждал, чтобы наказать Дмитрия, и в конце концов арестовал тверского князя за убийство, казнив его в 1326 году. .

Когда двоюродный брат хана Баскаки Шевкал и его татары были убиты в Твери и в середине августа 1327 года там вспыхнуло восстание, преемник Дмитрия как тверской князь и великий князь Владимиро-Суздальский , его брат Александр Михайлович , первым бежал в Новгород. — который отвернул его — а затем в Псков — который сделал его своим князем — чтобы избежать карательного похода из 50 000 монголо-татар и москвичей, который возглавлял его двоюродный брат, брат Юрия и наследник Ивана Данииловича . Восстание Тверь против Орды было кроваво подавлено московскими и татарскими войсками в 1327 OZ бека назначил Ивана на должность великого князя из Владимира в 1332 году ; это ознаменовало истинное начало восхождения москвичей. Александр, после многих невзгод, в том числе изгнания в Швецию и Литву , в конце концов процветал в Пскове под покровительством великого князя литовского Гедиминаса . Он послал своего сына Федора в Орду с данью и взысканием прощения в 1335 году; Хан помиловал Александра, и в 1337 году ему снова был передан княжеский ярлик в Тверь. К сожалению, его величайший враг, его двоюродный брат Иван, с помощью интриги снова натравил против него ордынского хана. Александра снова вызвали в Орду и казнили от руки хана Озбека; Тогда Тверь была разграблена, и многие ее жители были убиты.

Озбег приветствовал сыновей Ивана и сделал Симеона великим князем (герцогом) в 1340 году. Симеон получил от хана больше полномочий, чтобы противостоять растущей мощи Литвы. Оз Бег также начал военные экспедиции в Литву, поскольку было ясно, что это угрожает господству монголов в России.

Отношения с русинскими князьями

После того, как армия Озбека убила Льва II и его брата Андрея (соправителей Галицко-Волынской и последнего из династии Рюриковичей ) в 1323 году, Великое княжество Литовское и Королевство Польское получили доступ к Галиции-Волыни. Литовцы победили русских бояр и заняли Киев и его окрестности. В 1337 году объединенное русско-ордынское войско вторглось в Люблин. По просьбе галицкого дворянина Дмитрия Дедко хан послал против короля Казимира III 40 тысяч конников, которые были разделены на Вислу.

Историческая география Золотой Орды в XIII—XIV вв.Егоров Вадим Леонидович

Территория и границы государства в XIV в.

Территория и границы государства в XIV в.

В первой половине XIV в. Золотая Орда достигла вершины политического могущества и экономического расцвета. Правление Узбека (1312–1342 гг.) характеризуется разносторонними дипломатическими связями и бурным расцветом внешней торговли со странами Востока и Запада. Введение мусульманства благотворно отразилось на общем уровне культурной жизни, способствовало развитию городов и увеличению их числа. Однако попытки Узбека расширить территорию государства особого успеха не имели. Это удалось осуществить, да и то на короткое время, лишь правившему после него Джанибеку (1342–1357 гг.). Дальнейшее течение золотоордынской истории принимает столь резкий поворот, что государство оказывается на грани полного политического краха и территориального развала. Спасли его от этого лишь щедрая помощь Тимура и энергичные действия Тохтамыша, занявшего престол в 1380 г. Новый хан предпринимал отчаянные усилия для воссоздания былой военной мощи и политического влияния Золотой Орды на международной арене. В определенной мере и на небольшой срок эти попытки привели к военным и дипломатическим [47] успехам. Необратимые качественные изменения, приведшие к окончательному развалу некогда грозной державы, произошли в последнее десятилетие XIV в. в результате двух походов Тимура. Дальнейшие попытки возрождения государства захлестнула междоусобная борьба феодальных группировок, закономерно приведшая к образованию нескольких независимых ханств.

Самое начало XIV в. ознаменовалось для Золотой Орды некоторым сокращением территории на западных границах, что явилось прямым следствием победы Токты над Ногаем в 1300 г.[190] Гибель самого Ногая и разгром его армии резко изменили соотношение сил монголов и местного населения, проживавшего на южных склонах Карпат и в районах левобережья Дуная. В результате самая западная часть бывшего улуса Ногая — Северинский Банат — в 1307 г. оказалась во власти Венгерского королевства.[191] Области между Карпатами и левобережьем Дуная вплоть до р. Сирет на востоке начали осваивать волохи, положившие начало Мунтянскому княжеству.[192] В результате западные границы Золотой Орды переместились в междуречье Прута и Сирета. Это хорошо подтверждается и иллюстрируется нумизматическим материалом. Ареал интенсивного обращения серебряных и медных золотоордынских монет в XIV в. на западной окраине государства ограничивается Пруто-Днестровским междуречьем.[193] Находки джучидских монет в районах западнее Прута до предгорий Карпат единичны.[194] Крайне небольшое количество их известно на территории современной Румынии, вдоль левого берега Дуная, где изредка встречаются только серебряные монеты. Характерное отсутствие медных монет также свидетельствует о том, что местная мелкая торговля была вне сферы влияния Золотой Орды.[195] Археологические раскопки и разведки выявили в бассейнах рек Днестра, Прута и Сирета многочисленные оседлые поселения с характерными чертами золотоордынской синкретической культуры.[196] Подавляющее большинство их располагается между Днестром и Прутом, но несколько золотоордынских населенных пунктов открыты и в междуречье Прута и Сирета. По всей видимости, р. Сирет и была тем рубежом, далее которого к западу собственно золотоордынских поселений не существовало. Район к западу от Сирета, непосредственно соприкасавшийся с золотоордынскими владениями, являл собой характерный пример нейтральной пограничной полосы, хозяйственное освоение которой велось крайне медленно из-за опасной близости монголов.[197] Частые военные нападения монголов, предпринимавшиеся с грабительскими целями, привели к концентрации местного населения в труднодоступных горных и лесных районах. Западные соседи Золотой Орды постоянно руководствовались принципами осторожности и нежеланием иметь близко соприкасавшиеся с монгольскими владениями границы.[198] [48]